はじめに

このサイトは、高橋 修氏の著書『信仰の中世武士団 ―湯浅一族と明恵―』の第一章「湯浅荘における「町場」の成立と湯浅氏の石崎屋敷」の内容を、管理人が要約・編集したものです。

本章では、在地領主としての湯浅氏がどのように成立していったのかを、本拠地である湯浅荘の「町場」が成立・形成されていく過程を探り、その過程に湯浅氏がどう関わったかを考察していきます。

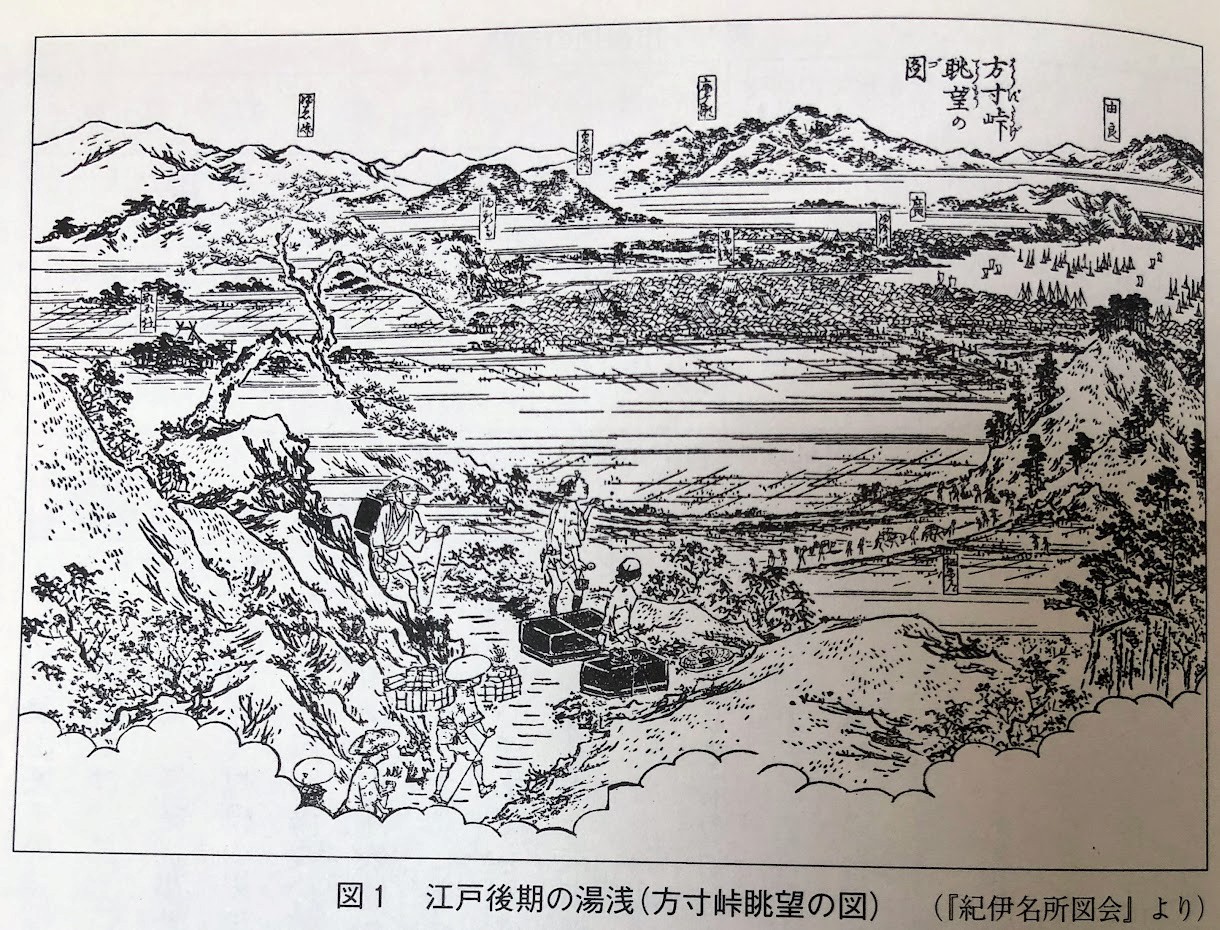

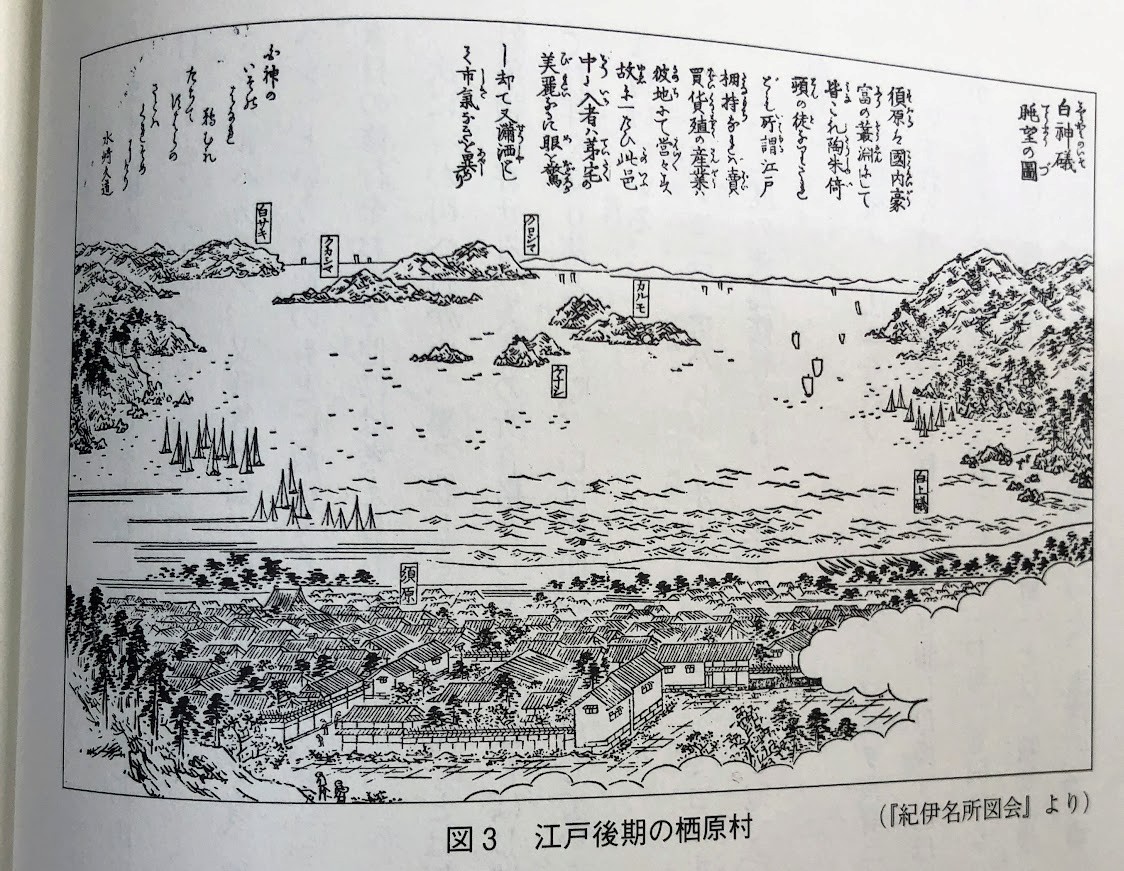

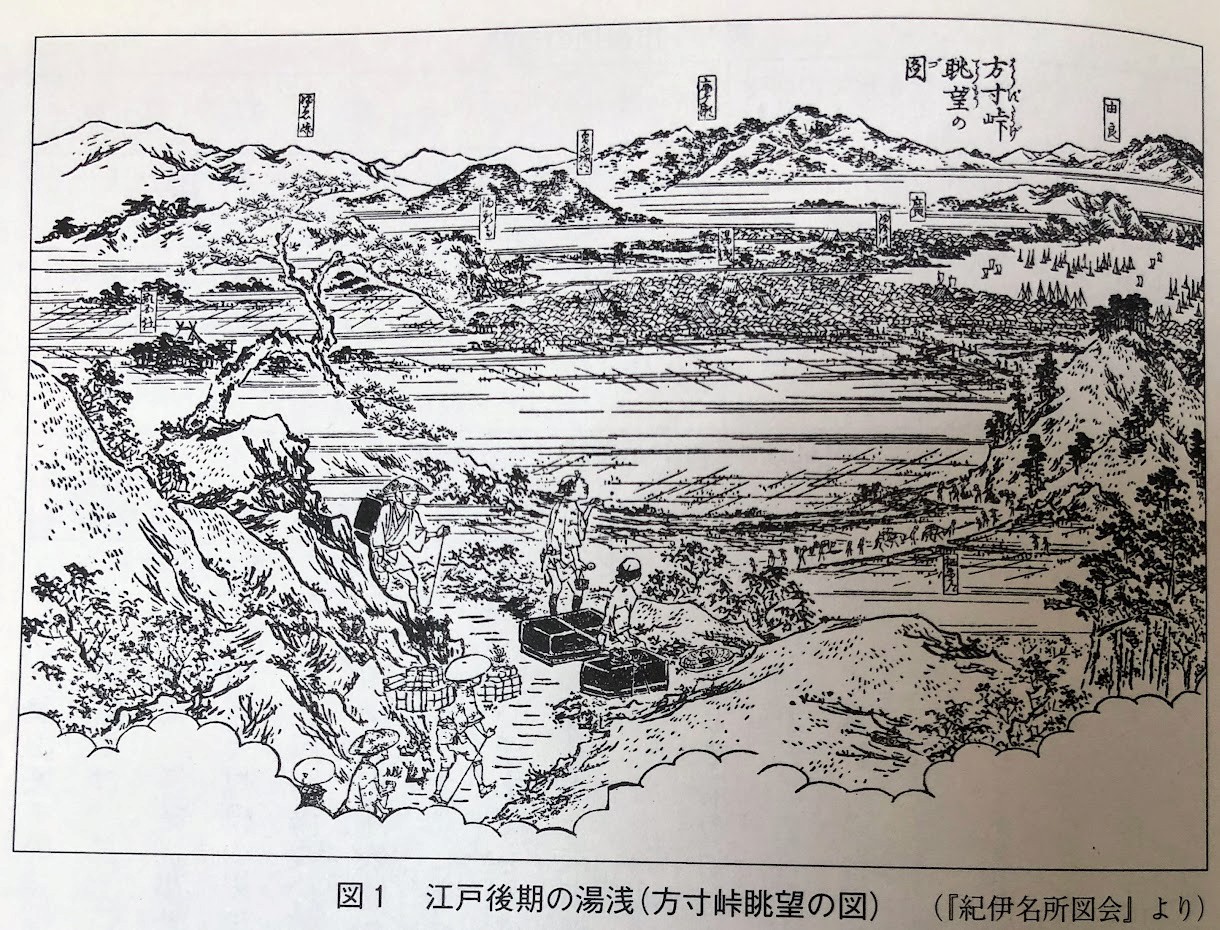

湯浅は、近代に至るまで紀伊国有田郡の政治・経済・文化の中心であった。中世から近世・近代にかけて「町場」が形成されたのは、湯浅荘のうち旧湯浅村から旧別所村にかけての空間(現和歌山県湯浅町の市街地とその周辺)である。

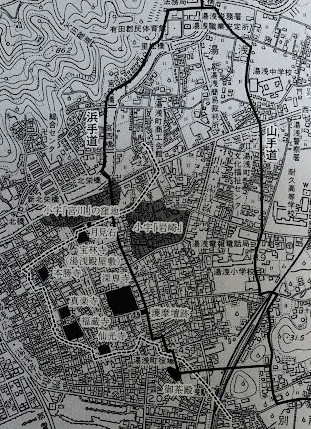

湯浅荘の古地図イメージ

中世前期の地域社会において、町並みがあるような都市的な場は一般的ではありませんでした。むしろ、湊や河岸、街道筋といった交通や流通の結節点に、家々がまばらに点在する街村が形成されていたと考えるのが自然です。

一、湯浅荘町の繁栄

近代、主要な物資の輸送体系が海上(船)から陸上(鉄道、自動車)に移り変る以前において、湯浅は紀伊国屈指の都市であった。

「此荘区域広からす、村数も少けれとも、湯浅一箇村の戸口の数、尋常の村四五十箇村にも勝るへし、海口川裔砂土を流し出し、又海潮も退縮せし故、四野を開墾し、慶長間湯浅村民家西に移て、今の村居をなし、益海陸幅 富戸・豪商軒を並へ町衢皆市廓をなし、四方の諸貨あらさる所なく、遂に郡中の一都会となれり、其風俗情態都会商売の風にして村中撲実の風絶えてなし」

紀伊続風土記の挿絵イメージ

江戸期における湯浅の都市的繁栄の様子を的確につかんだ情景描写といえよう。続く「湯浅村」の項では、「元和寛永の頃に至りて、人家千戸に及び、商売市街をなし、湯浅荘町の名起る」と記されている。

二、湯浅における「町場」の起源

湯浅荘に町並みがある都市的な場、つまり湯浅荘町の起源が室町時代にあるとしても、それは突然できたわけではありません。その成立には、中世前期に存在した何らかの条件が引き継がれ、その土台の上で形成されたと考えられます。

わ町へ行かぬ 事ぞ悲しき

次の和歌は、「明恵上人和歌集』所収の「遺心和歌集」(前欠)冒頭の歌である。

「糧絶えて 山の東を 求むとて わ町へ行かぬ 事ぞ悲しき」

明恵上人坐像想像図

明恵は、自らのアイデンティティーの根源であり、深い愛情を寄せる対象物に対し、一人称の所有格としてしばしばこの「わ」を用いています。例えば建久七年に白上峰において右耳を切り落とした際、亡母の面影さえ見出していた本尊・仏眼仏母像に、明恵はその場で次のような和歌を書付けている。

キミヨリホカニ シル人モナシ

また二度の渡島修行を行い、後年「鳥殿へ」と宛てた書状まで届けさせることになる苅藻島についても、次の歌がある。

ワ嶋ヲ我身ニ 成就セムトテ

いずれも、深い愛情の対象である仏眼仏母像(亡き母)や故郷の苅藻島に対し、「我が仏よ」「我が島よ」と呼びかけるような心情が込められています。「わ町」も同様なニュアンスを含んだ「我が町」という意味合いをもつのだろう。白上峰の東方に所在する「わ町」とは、親族湯浅一族の本貫地であり、そのもとで明恵自身も思想的影響を受けた外祖父湯浅宗重の本拠地であった湯浅の「町場」の他には考えられない。

この歌から、鎌倉時代の初期、湯浅に「町」と呼ばれる都市的な場が存在したことがわかる。その実態は、町並みをともなうようなものではなく、おそらく、家々がまばらに点在する街村だったと思われますが、室町期に発展する湯浅荘町の前提となるものとして評価できます。

三、石崎屋敷

沖積平野が安定したという新たな地形的環境のもと、12世紀半ば頃、現在の湯浅町市街地に成立したと思われる湯浅の「町場」は、当然ながら、町並みを伴うようなものではありませんでした。何らかの政治的・経済的・文化的施設の周辺に民家が点在する、家々がまばらな街村だったと考えられます。

石崎屋敷の復元イメージ(クリックで拡大)

次の記事は、「漢文行状」から抜粋した、明恵が考案した「十無尽院舎利講式」にもとづく涅槃会について記したものである。

「元久元年(1204)二月十五日、於紀州湯浅石崎(親類宗景入道宅)修涅槃会、上人自読舎利講式、奉対涅槃像、泣述滅後愁歎」

宗景入道とは、湯浅宗重の嫡男で湯浅荘を相続した湯浅宗景のことです。このことから、湯浅氏の拠点が湯浅荘内の石崎という場所に置かれていたことがわかります。

石崎屋敷は、法会の会場となるだけではなかった。湯浅荘四ヶ村の産土神、湯浅大宮(現顕国神社)は、田村の大国主神(国主大明神社)を湯浅宗重が湯浅村内に勧請したものと伝えられる。そして田村から勧請され現社地に移されるまでの間鎮座したのが「岩崎ノ谷」であったという。

地図で見る湯浅の変遷

图4 海滩周边地形

上の地図では、中世の湯浅の様子を現代の地図と重ねて表示しています。石崎屋敷の推定位置や熊野古道のルート、町場の発展過程などを視覚的に確認できます。

湯浅の歴史的変遷

8世紀初頭

万葉集に湯浅周辺の交通路に関する歌が収められる。この頃の湯浅は海が深く入り込み、陸路の通行に支障があった。

12世紀半ば

沖積平野が安定し、湯浅に宿泊地が形成される。湯浅宗重による支配基盤の形成と「町場」の開発が進む。

鎌倉時代初期

明恵上人が「わ町」と呼ぶ都市的な場が存在。石崎屋敷を中心とした町場が形成される。

室町時代

町並みが形成され始め、15世紀には道町に深専寺が再興される。

江戸時代

湯浅は紀伊国最大規模の港湾都市として繁栄。「湯浅荘町」として14の町から構成される。

图1 江戸後期の湯浅(方寸峠眺望の図) (「紀伊名所図会」より)

明恵が考案した「十無尽院舎利講式」にもとづく涅槃会

図2 湯浅の「町場」構成図 原図:湯浅町発行「湯浅町管内図」1:10,000

参考文献

- 高橋修「信仰の中世武士団 ―湯浅一族と明恵―【2016年】

- 垣内貞「湯浅・広川の熊野古道」(私家版、1999年)

- 和田堅一「湯浅町見聞日記」(稿本、1999年)

- 「紀伊続風土記」(1839年)

- 「紀州湯浅の町並み 伝統的建造物群保存対策調査報告書」

- 「有田郡誌」

- 高橋「中世前期の地領主と「町場」「歴史学研究』768、2002年