はじめに

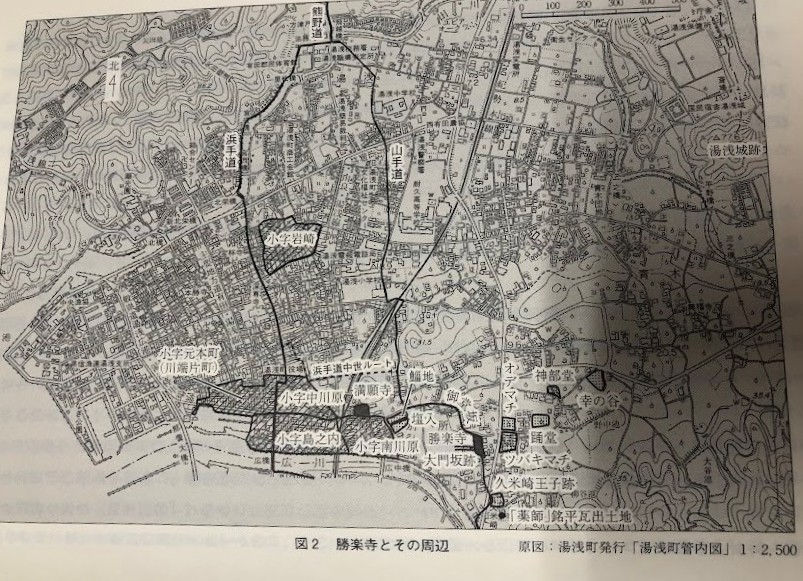

勝楽寺は、旧別所村の青木台地南西端に位置し、その立地は湯浅市街を一望でき、広川が眼下を流れ、熊野道が境内を通過するという特異な場所にあります。現在は小規模な寺院ながら、半丈六仏を含む中世仏像群を伝え、そのうち八躯は国の重要文化財に指定されています。本章では、勝楽寺の中世伽藍や関連施設の痕跡をもとに復元を試み、さらに在地領主湯浅氏との関係を考察します。

白方宿所(勝楽寺遠景想像図)

一、仏像・建造物からの復元

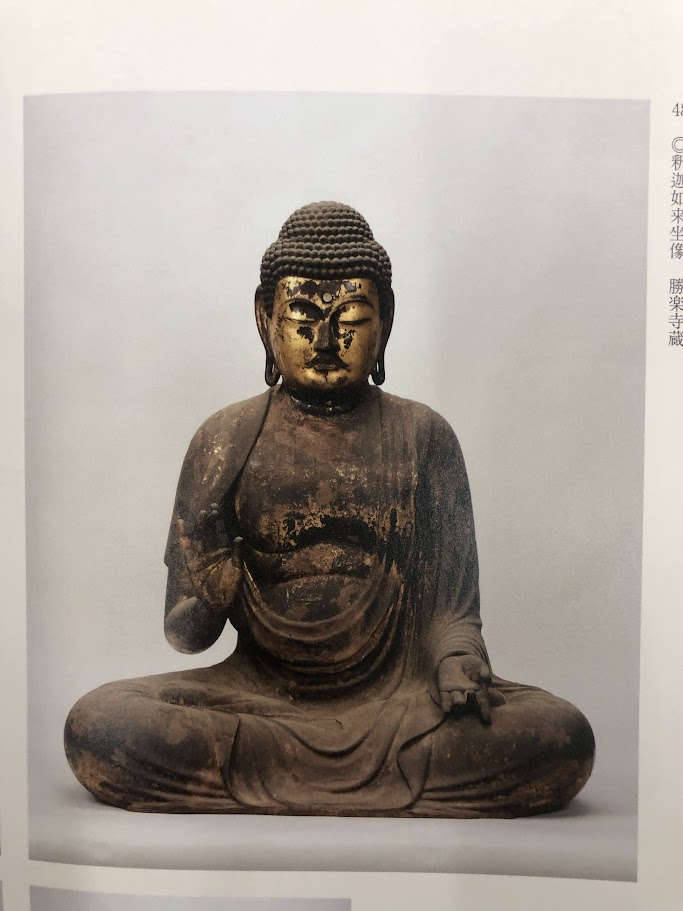

勝楽寺旧本堂は1930年に深専寺の有陽軒から移築されたもので、かつては薬師如来坐像、四天王立像、阿弥陀如来坐像など計10躯の仏像を安置していました。特に阿弥陀像は半丈六の大作で、定朝様の特徴を示します。

寅云、慶長三 二月九日、大相国殿下秀吉御入寺...(中略)...金堂ノ本尊、石田ノ新舟入ヨリ塔ニ奉入之 — 『醍醐寺新要録』

この記録により、豊臣秀吉の命で勝楽寺の堂宇と仏像が醍醐寺へ移されたことが分かります。現在の醍醐寺金堂(国宝)は勝楽寺本堂に由来するとされ、本尊薬師如来像や四天王像も同様です。

醍醐寺金堂(勝楽寺本堂移築と伝わる)

二、現地踏査からの復元

勝楽寺の西側にはかつて広川が大きく湾入して潟湖(白潟)を形成し、「入江川」と呼ばれていました。藤原定家も「此湯浅入江松原之勝景奇特也」と絶賛した名勝であり、勝楽寺は白潟を見下ろす台地に立地していました。

あらしふく夜の 入江松原

こうした立地条件から、勝楽寺は熊野道を包摂し、白潟の湊と結びついた宗教的・経済的中核施設であったと考えられます。

広川河口付近の地形想定図

三、白方宿所

文献には「湯浅入道堂」や「白形堂」といった名称が現れ、在地領主湯浅氏が関与した勝楽寺の僧房であることが確認できます。承元四年(1210年)、明恵はここで藤原長房と面会し、『金師子章光顕鈔』編纂の契機となりました。

「宿所」とは単なる宿泊施設にとどまらず、一族や被官を含む拠点的性格をもち、勝楽寺は在地領主湯浅氏の「宿所」としても機能していました。

おわりに―在地領主と「町場」

第一章では石崎屋敷を「町場」の核と位置づけましたが、本章では勝楽寺=白方宿所をもう一つの核として捉えることができました。湯浅氏は、白潟を見下ろす勝楽寺に宗教・経済・交通の拠点を整備し、人々を引きつける「町場」を形成しました。

注釈 — 勝楽寺関連文化財一覧

Excel原表:勝楽寺関連文化財一覧.xlsx をHTMLに変換して掲載

| 番号 | 所蔵寺 | 住所 | 分類 | 名称 | 年代 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 勝楽寺 | 湯浅町別所 | 彫刻 | 薬師如来坐像 | 平安後期 | 高さ102cm、定朝様 |

| 彫刻 | 阿弥陀如来坐像 | 平安後期 | 高さ223cm、定朝様の半丈六仏 | |||

| 彫刻 | 釈迦如来坐像 | 鎌倉前期 | 高さ100cm、慶派仏師の作か | |||

| 彫刻 | 地蔵菩薩坐像 | 鎌倉前期 | 高さ26cm、県下最大級の地蔵像 | |||

| 彫刻 | 四天王立像 | 平安後期 | 高さ95〜106cm | |||

| 彫刻 | 聖観音立像 | 平安後期 | 高さ106cm | |||

| 彫刻 | 十一面観音立像 | 平安後期 | 高さ83cm | |||

| 2 | 醍醐寺 | 京都市山科区 | 建造物 | 金堂 | 平安後期 | 国宝、入母屋造本瓦葺、桁行七間・梁間五間の大規模な仏堂。鎌倉期に改修。秀吉の命により1598年より3年がかりで湯浅から移築(「醍醐寺縁起」)。 |

| 建造物 | 西大門 | 桃山期 | 重要文化財、湯浅から移されたとの伝承あり | |||

| 彫刻 | 薬師三尊像 | 鎌倉前期 | 重要文化財、薬師像高さ129cm、金堂とともに湯浅から移される | |||

| 彫刻 | 四天王立像(うち2体) | 鎌倉前期 | 高さ200cm、金堂とともに湯浅から移される | |||

| 3 | 法蔵寺 | 広川町上中野 | 建造物 | 鐘楼 | 室町中期 | 重要文化財。1595年勝楽寺より広八幡神社に移築、1872年さらに法蔵寺に移築(楼札銘) |

| 参考 | 三滝寺 | 広島市西区 | 建造物 | 多宝塔 | 1526年 | 県指定。広八幡神社から法蔵寺に移され、大正初め頃売却、1951年三滝寺に移築。勝楽寺において建立されたとの伝承 |

※表はスクロール可能・ヘッダー固定。列幅や並べ替えなどの追加要望があれば対応します。

関連文化財写真

タップまたはクリックで拡大表示できます。

参考文献

- 高橋修『信仰の中世武士団 ―湯浅一族と明恵―』2016年

- 田中重雄「勝楽寺と寂楽寺」『紀州の歴史と文化』

- 松本保千代『湯浅党と明恵』1979年

- 『紀伊続風土記』1839年

- 和田堅一『湯浅町見聞日記』1999年

- 他、現地調査報告・研究論文