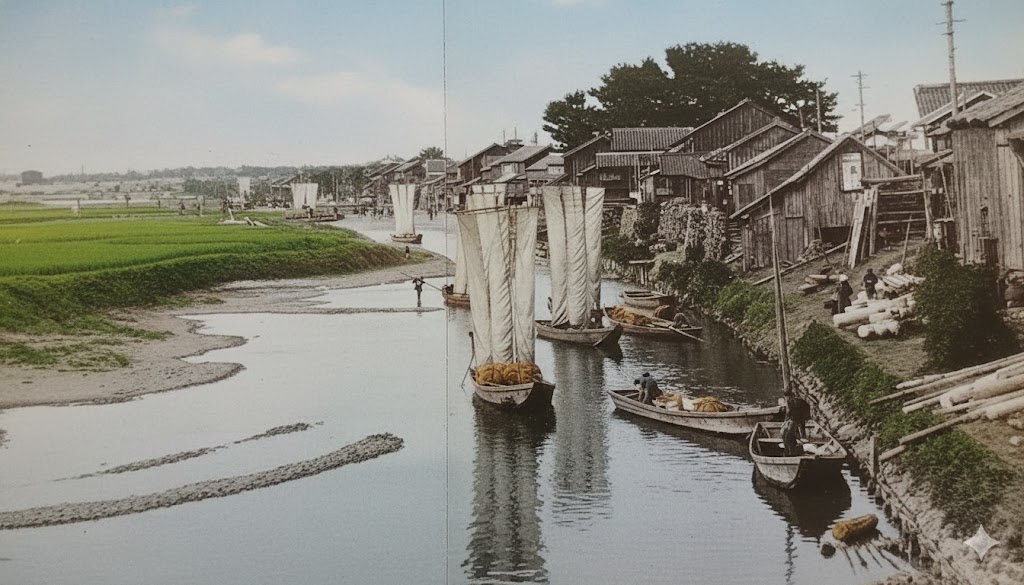

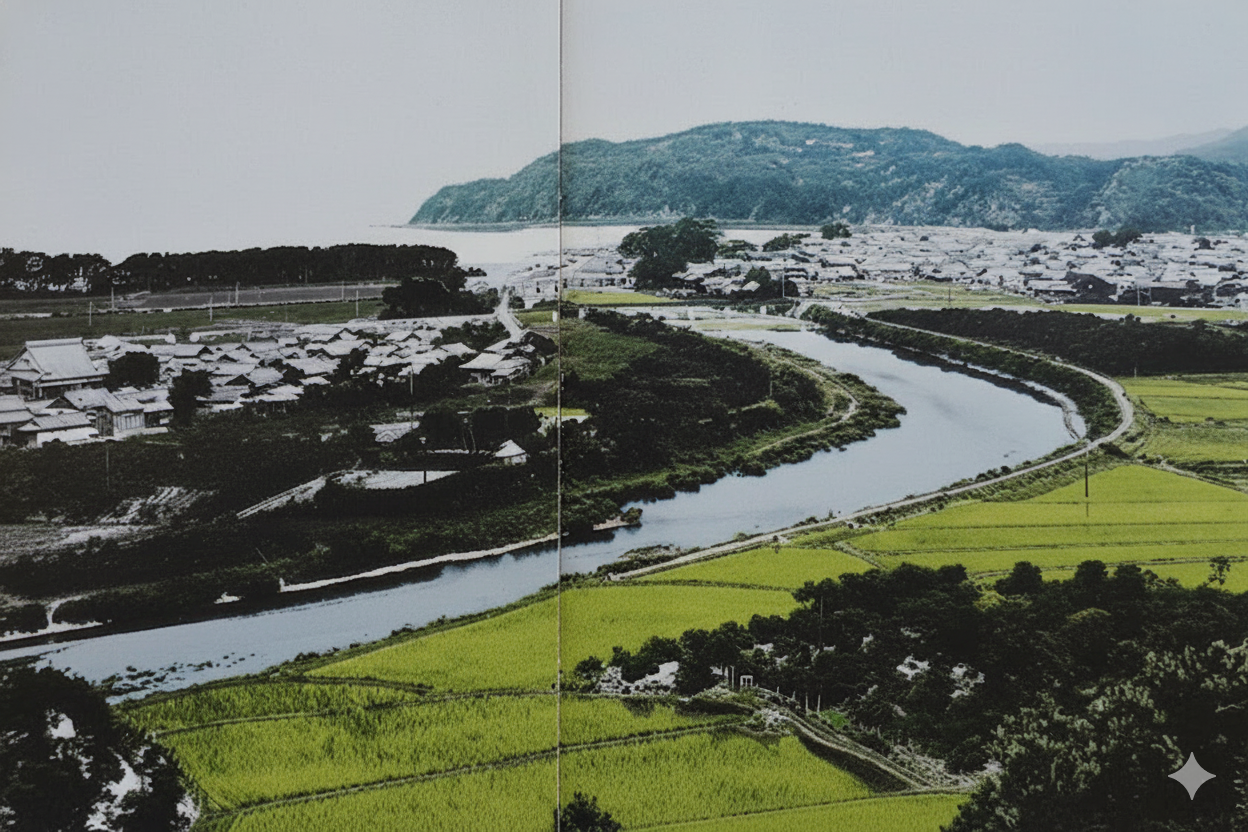

⑩ 広川の上から広橋の景色

写真:hirobashi.jpg

正面は端崎の鼻ですね。広橋も写っています。高城あたりから撮影したのでしょうか? (以下原文) 写真中央を流れているのは広川である。道路は国道42号線になる前の県道。右手は湯浅町のまちなみで、左は天洲松原と広川町。むこうにひろがっているのは、湯浅湾である。

『広橋』 晴耕雨読?? これも風情ありですね!! 以下原文です。 広橋風景 【有田郡誌】に広橋の事を次のように書いている。『広橋、広川に架す。長さ三十軒、幅二軒。湯浅と広村を連結す。かつ熊野街道に当たるをもって車馬の往来頻繁にして、士女絡繹として絶えず。・・・』とある。昭和10年に起上して、11年の六月にコンクリート橋になったが、それまで木造であったので、ほぼ10年ごとに架け替えられた。写真は大正12.13年頃のものであり、今はまったく見られない広橋風景である。